西江都市報記者 楊麥 趙洋 龍天傳/文

在采訪中,很多事物都令我們回味,“濛江船”便是其中之一,六堡河上曾經出現過的這種船只,雖然在眾多老船工的口中一再被提及,但具體來歷卻一直未得到明晰。

關于“濛江船”,六堡鎮許多老人都說,它是外來的“朋友”,只是,它究竟來自哪里?卻至今沒有定論。有人說,它來自藤縣濛江鎮;也有人說,它來自蒙山縣。六堡鎮的老茶人蔣永春持的就是后一種觀點。

9月8日,蔣永春接受我們采訪,專門談及了他所知道的“濛江船”的來歷。他說,“濛江船”來自蒙山,當年六堡里面的人對外界認知太淺,想當然地認為“疍家人”撐的這些船從蒙山來,既然蒙山縣叫做“蒙山”,就應該有條“蒙江”,而江的名稱想來是有水字邊的,于是就相互傳說“疍家人”是從蒙山一條叫“濛江”的河里撐船過來的,所以,又稱這些船為“濛江船”。

“濛江船”的來歷只是一個有趣的花絮,而“濛江船”也只不過是“茶船古道”上的一個過客。在采訪中我們發現,“茶船古道”曾經航行著各種船——這些大大小小的船只名稱繁復,用途多樣。從名稱上分,有“濛江船”、“木盤船”、“拖頭”、電船、駁船等;從外形上分,有“尖頭船”、“冬瓜船”、“沙頭鏟”、“花尾渡”、“大火輪”等;從使用性質上分,又有“鋪頭船”、“濕底船”、“一程船”、“二程船”……細細數來,各類名稱居然超過20種,這些船只及其背后的故事,與“茶船古道”相伴相生,構建起一個船的世界。

起航首看“尖頭船”

“茶船古道”從蒼梧縣六堡鎮合口碼頭起航。因此,在關于“茶船古道”的系列報道中,被人提及得最多的自然也就是“尖頭船”了。這種船據稱長八九米,寬約兩米,前后斗徑起翹,因其兩頭尖中間窄,像針一樣,當地又稱“針頭船”。

今年92 歲的車進良,年輕時當過“文記”茶莊和“英記”茶莊雇工,經常看著“尖頭船”在合口碼頭載著茶葉起航,也曾幫“英記”茶莊從六堡撐船運茶到廣東都城,對于“尖頭船”自然是再熟悉不過了。“解放前,六堡河沒有現在這么窄,當時,沒有修那么多河壩,河面比現在寬,水位比現在低。因為水位低,所以不可能走大船,只能走‘尖頭船’這種小船”。車進良憶述說,這種船能裝三兩千斤貨物,但碰到秋冬季水旱的時候,就只能裝一兩千斤。每條船最少配備三名船工,而且每次都是三只船以上一起“打幫”(即結伴)起行。

臨近新中國成立的時候,一些從蒙山方向而來的“濛江船”加入到六堡運茶船的行列當中,豐富了六堡河上的船只種類。新中國成立以后,為了增加地方財政收入,擴大出口創匯渠道,廣西大力扶持茶產業發展,使六堡茶的產量得到增加。原有的船只運力有限,在地方政府的調控下,更多載重量比“尖頭船”大的“濛江船”駛入合口碼頭支援。木質的“濛江船”同樣是人力駕駛的,但寬頭平底,且船身也較寬,每條船能裝三四噸貨。“(上世紀)五十年代中后期有一段時間,六堡這里的‘濛江船’比‘尖頭船’還多。”車進良告訴我們說。

大小木船顯身手

到了蒼梧縣梨埠鎮之后,行駛于江上的船只品種大大增加。除了載重兩三噸的小船外,逐浪前行的還有載重8 至10 噸的大船,這種大船單桅掛帆,由于有篷,當地人又叫“大篷船”。此外,“木雙大船”也大展身手,這些船都是木質平頭,同樣單桅掛帆,載重量在20 噸左右。

順著東安江再下蒼梧縣木雙鎮,則能見到一種別號“沙頭鏟”的小船。這種小船專在東安江的沙頭、石橋到木雙這段水路上運送貨物,因此得名“沙頭艇”;又因其寬頭平底如鏟,所以又叫“沙頭鏟”。這種船噸位雖小,卻是東安江上運送糧食、土特產的生力軍,當然,偶爾也會運茶。

從梨埠運六堡茶到木雙的還有兩種船,一種是載重在4 噸左右,形狀與“沙頭鏟”有些相似的“金浦船”;另一種則是載重達10 多噸的“冬瓜船”。木雙鎮老船工毛江榮今年已71 歲了,他的爺爺以前在這段水路上撐的就是“冬瓜船”。“這種船的船頭和船尾都是扁平的,沒有橋欄(即船檣),外形似‘濛江船’,又似切開兩半的冬瓜,所以叫‘冬瓜船’。”毛江榮告訴我們,“冬瓜船”也是木帆船的一種,可載10 多噸貨物,這種船一般也不會走得太遠,到了梧州或是廣東郁南就要過船,只有少數船是直接下廣州的。

不過,無論何種型號,只要是梨埠和木雙制造的木船,在當地又叫“鋪頭船”,意思是這種船會優先拉船主所在村莊的貨物,然后從外面運回生活用品,就像開在村口的“鋪頭”(即店鋪)一樣。

木船拖輪共爭鋒

離開木雙,經過賀江直達廣東江口鎮,來自六堡的茶葉在這里將會被換船運輸。這時,一種雖靠人力搖櫓和桅桿掛帆航行,載重卻達幾十噸的木質“大盤船”便“粉墨登場”了。木雙鎮的老船工麥仲生接受采訪時,專門給我們解釋了換船的必要性。他說,從六堡和梨埠駛出的小木船載重量小,抗風浪能力也比較差,而過了江口進入西江,水深浪急,非載重幾十噸的“大盤船”不能勝任這運輸重任。而只要順風順水,這些“大盤船”在西江航行半天,就能到達廣東郁南都城鎮。

不過,自從機動船出現后,“大盤船”就不再是江口以下西江段水路的唯一主角了。從1941 年修撰的《蒼梧縣志》中,我們可以獲悉,從清末民初起,“大盤船”雖然仍領風騷,但“花尾渡”已精彩亮相。“花尾渡”是一種拖駁船體,前方由一艘小電動輪船作為拖輪,拖動后面的大型木質客貨駁船。

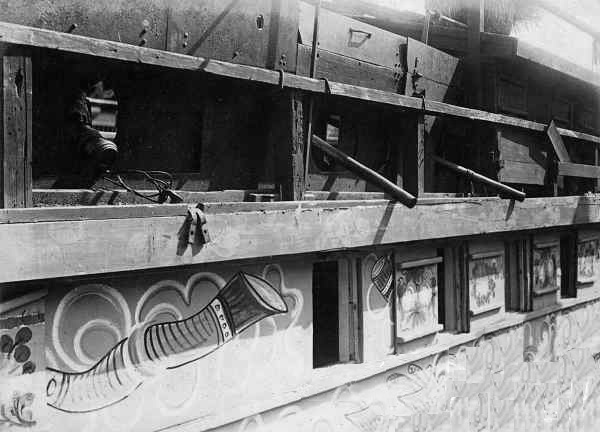

“花尾渡”的得名,皆因其駁船的船頭彩繪有一只“鎮魔壓邪”的貔貅,船尾彩繪有艷麗奪目的海棠、牡丹、龍鳳、麒麒等奇花異獸。別看這“花尾渡”外表妖嬈多姿,卻是西江上運茶的生力軍,一艘“花尾渡”可載客200 多人,載貨幾十噸。今年70 歲的鄧芝,自小生活在“同發隆”都城總號,把都城碼頭往昔的情形都看在眼里記在心里。鄧芝告訴我們:“在都城碼頭有兩只‘花尾渡’,船上都有寬闊的貨倉,從都城運往香港一帶的茶葉、山貨,都通過這兩只‘花尾渡’運輸。”

上世紀三四十年代,西江上一艘“花尾渡”船體上繪畫著艷麗的圖案。(網友“河上風光”提供)

上世紀三四十年代,西江上一艘“花尾渡”船體上繪畫著艷麗的圖案。(網友“河上風光”提供)

在都城前往廣州的西江航道上,還有一種被稱為“拖頭”的機動拖輪。自從這“拖頭”出現后,六堡鎮里的“英記”茶莊就把它應用在自己的運輸上。“英記”茶莊的后人鄧炳健介紹說,在廣東郁南,“英記”茶莊待茶葉和收來的其他山貨、特產裝滿幾條大木船后,會用一根鋼纜把這些木船串接起來,再用一個“拖頭”掛住,沿西江開去廣州。相比于以前的木帆船運輸,用“拖頭”拉船運輸安全多了。

茶船有了“新面孔”

在梧州,沿“茶船古道”西江段運輸六堡茶前往廣州的船只種類也很多。除了載重十來噸到幾十噸的木船掛帆航行外,晚清之后,更有大型的機動客貨輪行駛在梧州到廣州的航線上。1897年,梧州被辟為通商口岸以后,梧州的船運公司就購進了5艘客貨輪電船,專門經營南寧至廣州之間的西江航線。梧州本地的研究人員易源在著作《梧州航運史稿》中提到,這些客貨輪電船使用蒸汽驅動,載重量都已經超過百噸。

1919年11月,在中國南方的一個港口,搬運工人正在將木帆船裝載的貨物搬上更大的貨船。(網友“乘乘2002”提供)

1919年11月,在中國南方的一個港口,搬運工人正在將木帆船裝載的貨物搬上更大的貨船。(網友“乘乘2002”提供)

此外,從梧州被辟為通商口岸直至上世紀六七十年代以前,“花尾渡”和使用煤炭、油料驅動的“電船”和“大火船”,也是梧州到廣州乃至到港澳地區的西江航線上的主要機動船只。“英記”茶莊的另一名后人鄧炳強在接受我們采訪時稱,新中國成立前,他在都城見過這些“噴黑煙的大火船”。

新中國成立以后,國營性質的梧州航運局和集體所有制的梧州市水運公司接管了梧州對外的水路運輸。進入上世紀60年代以后,這兩家水運企業所使用的船只也發生了變化。

梧州市水運公司仍部分使用木質貨船,依靠人工來劃動。這種木船載貨量在10至20噸,船頭通常是貨倉,船尾是宿舍區,船體艙面的兩邊都裝有檣板。該公司退休職工黃維強介紹說:“這種船還搭建有船篷,用來為運輸的貨品遮擋風雨和陽光。”梧州航運局的配備則先進多了,此時,他們已是“花尾渡”、拖輪、“電船”一應俱備了,而且還把大型鐵皮駁船專門用于貨運,這種使用油料驅動的大型鐵皮駁船,載重量都超過百噸。到了后來,連水運公司也使用起了鐵皮駁船,只是該公司使用的駁船船型相對較小,載重一般都在百噸以下。

1949年,一艘拖輪行駛在西江上。(網友“河上風光”提供)

1949年,一艘拖輪行駛在西江上。(網友“河上風光”提供)

對于從梧州出發的船只,也有各種稱呼。說到這一點,原梧州市航運局退休職工黃賢富就特別來勁。他介紹說,新中國成立初期,航運局派往珠三角地區的貨船種類各有不同,例如前往廣州的船俗稱“濕底船”,即一個拖頭船牽引一條“花尾渡”,這只“花尾渡”既裝乘客也裝貨,其中,客艙體積可容納150人,貨倉則可容納80至100噸貨物。

而上世紀60年代以后,從梧州運輸六堡茶前往粵港澳地區的船又有了一個新的別稱——“一程船”。“因為這些駁船不能出遠洋,最多只能到廣州或港澳地區,即只能走第一程水路,所以就叫‘一程船’。”曾擔任廣西茶葉土產進出口公司梧州支公司總經理的熊燕萍說,“六堡茶到了廣州或港澳地區以后,再換裝上遠洋貨輪,運去東南亞和日本、北美等地區,這些遠洋貨輪才是‘二程船’。”

到了上世紀80年代,運茶船行列又有了“新面孔”。有些客商在廣州和香港租用空的集裝箱運輸六堡茶,梧州市航運局的駁船裝載這些集裝箱回梧州后,再將六堡茶放進集裝箱里運去廣州和香港。這樣,換裝遠洋貨輪時只需直接把集裝箱吊裝過船則可,極為方便。這種配備了“裝貨神器”的鐵皮駁船,成為了當時梧州運輸出口物資的重要的力量。

小型鐵皮駁船行駛在南方一條內河上。(網絡圖片)

小型鐵皮駁船行駛在南方一條內河上。(網絡圖片)

此外,航運局還安排了專門的船隊運貨去港澳地區,其中負責運去香港地區是一支叫做“桂海”的船隊,這支船隊共由三條大型的鐵皮駁船組成。這些“桂海船”的特點是貨倉里面上層裝禽畜,下層裝雜貨,上下層之間有密封的鋼質倉板隔開。

“輔道”船只也多樣

六堡茶產區的茶葉輸出線路,除了六堡河-東安江-賀江-西江的“主道”外,還有梧桐河(當地人又稱“梧垌河”)-夏郢鎮(思良江)-桂江-西江、六堡-獅寨-長發(桂江)-西江兩條“輔道”,這使得“茶船古道”上運茶的船只種類圖更為多姿多彩。

從獅寨有一條龍江直通長發,匯入桂江。新中國成立以前,在龍江上有多只運送茶葉、山貨的木船,曾擔任獅寨鎮大昌村生產隊隊長的陳乙琴對此印象深刻。他說:“這種木船兩頭平,船身窄長,有桅桿能掛帆,載重10 來噸,一般來說,每只船會配備船工10 人,因為回程的時候全程都得依靠這些船工拉纖溯行。”直到新中國成立以后,龍江上的運茶船只才逐漸換成了使用柴油驅動的機動船。

從獅寨到達長發碼頭,裝茶葉的船又換成了載重二三十噸的木盤船,沿著桂江運到梧州。梧州專署計委、蒼梧縣計委經濟調查工作組和蒼梧縣外貿局在1965 年聯合編撰的《關于茶葉生產情況報告》就提到,在解放前,“合口圩茶葉經踩制后,以三千載重量民船運到梨埠,轉用三五萬載重船運到都城,往廣州。獅寨圩則經五千載重量民船到長發,轉大民船沿撫河下至梧州,轉船往廣州。”

從夏郢運裝茶葉沿著桂江輸出梧州的都是小木船,這種船平頭長身,載重10 來噸,使用人力劃行。今年94 歲的劉延忠,曾擔任過夏郢鎮供銷社主任,對于以前收茶運茶歲月總是難以忘懷。他說,桂江到梧州水路有20 多公里,從1937 年直到新中國成立以后的很長一段時間里,專門負責夏郢到梧州這段桂江航線運輸的木船一直只有兩只。

乘著茶船,六堡茶穿過漫長的“茶船古道”,在珠三角地區完成了最終集結。它們中的一部分,在廣州的各個碼頭被卸下來,送進市場、茶樓;還有一部分,則會開始新一輪的旅程。接下來,遠洋貨輪將接管一切,它們從珠三角地區的各大商埠出發,沿著“海上絲綢之路”,運載六堡茶越過大洋,送往東南亞、日本,乃至北美地區。

“‘濛江船’也是‘打幫’運貨的”

講述人:

蔣永春(65 歲,現住蒼梧縣六堡鎮,是當地茶商)

1937 年的時候,六堡里面是只有“尖頭船”的。到了臨近解放的時候,也就是1947 年、1948 年左右,由于梨埠下面的運力不足,而當地又有很多貨等著要運出去,所以船佬(即船工)的生意忙不過來。當時梨埠下面撐船的都是“疍家人”,相互之間有溝通的,蒙山(即梧州市蒙山縣)那邊河里的“疍家人”知道我們這里有貨運,于是也撐船過來運貨。因為他們都是從蒙山那邊的江河過來的,我們就將他們撐的船叫“蒙江船”。這些“蒙江船”也是木制的,用人力來撐,外形跟“尖頭船”差不多,但寬頭平底,船上有個船篷,載重量比“尖頭船”更大,一般可以裝到兩至四噸。

因為當時我們也不知道這些撐“蒙江船”的“疍家人”來自蒙山的哪條江河,都想當然地認為蒙山既然叫做“蒙山”,就應該有條“蒙江”,但既然是江河,那么這條江的名稱應該就有水字邊的,于是就相互傳說他們是從蒙山一條叫做“濛江”的河里過來的,所以又叫這些船做“濛江船”。

不過當時進來六堡鎮里的“濛江船”還很少,偶爾有貨運才上來的。到了解放初期,要從六堡運出去的貨物增多,但六堡里面的船太少,于是蒙山那邊的“濛江船”都跑過來運貨,加上供銷社之間又相互調度了一些“濛江船”過來,所以,到了后來,上來六堡里面拉貨的“濛江船”就很多了。

這些“濛江船”的船佬一般也是(每只船)三四個人的,也是像尖頭船一樣“打幫”上來運貨的,不過他們有時候兩只也“打幫”進來,不一定要三只一起出發的。

“‘濛江船’一度比‘尖頭船’還多”

講述人:

車進良(92 歲,現住蒼梧縣六堡鎮,年輕時曾當過“文記”茶莊和“英記”茶莊的雇工)

解放前,六堡河沒有現在這么窄,當時,沒有修那么多河壩,河面比現在寬,水位比現在低。因為水位低,所以不可能走大船,只能走“尖頭船”這種小船。這種船能裝三兩千斤貨物。但這也要看時節,如果是(秋冬)水旱的時候,就只能裝一兩千斤;(春夏)水漲的時候,才能裝滿幾千斤,不然就會擱淺了。

“尖頭船”一直到(上世紀)六七十年代都在用。不過,到了解放后,因為有(六堡鎮)供銷社調度,“濛江船”也進來支援運貨了。這些“濛江船”的船頭很寬,像鐵鏟一樣,船是平底的,船身比較寬,(每條船)能裝三四噸貨。據說這些“濛江船”原來是在其他地方運貨的,可能是濛江那邊的吧,后來經過調度過來支援,所以叫做“濛江船”。(上世紀)50 年代中后期有一段時間,六堡這里的“濛江船”比“針頭船”還多。

“六堡的‘尖頭船’都是朱老板做的”

講述人:

鄧炳強(81 歲,現住深圳,其父親是“英記”茶莊老板鄧澤才)

解放前,六堡鎮專門從事運茶葉的“尖頭船”有十多只,后來只剩下了幾只。當時六堡鎮寶平村有個大沙洲,那里有個船廠專門制作和維修尖頭船,那個船廠的老板姓朱。到了解放后,這個船廠都一直存在,負責人還是那個朱老板的后代。

六堡向外走的水路拐彎較多,且水的流速很快,因此,每次出貨的船隊都是“打幫”出行,每條船可裝幾千斤茶葉。每次外運茶葉,都不止是我們“英記”一家,六堡鎮其他小茶莊都會交貨給我們一起外運。那時候,茶商間都是互相支持的。

茶船從六堡到廣東都城需要三天左右,到達都城后,我們將六堡茶換裝上大木船再去廣州。當時裝茶去廣州的都是比較大的木船,但不是用大火船(指火輪)運的,雖然那時候已經有大火船了,噴黑煙的,但那主要是裝客的。

我記得,7 歲的時候,我坐過自家的運茶船去廣東都城。當時,我大伯鄧英才在都城,我隨運茶的船出去都城讀小學,在那里讀了兩年小學。后來都城(發生)大火,燒了沿江的很多店鋪,我大伯的“同發隆”商行也被燒了,我就坐運茶船回了六堡。一年后,我大伯重建“同發隆”,我又坐運茶船去都城讀書了。那時候運茶的“尖頭船”很小,六堡到都城的水路水流又很急,經常會撞船沉船。有一次,我坐船時見到前面的船撞船,當時嚇了一大跳。

“回六堡坐的是木帆船”

講述人:

黃用珍(98 歲,現居廣東江門,“三記”茶莊老板蘇金潤之妻)

我1940年和蘇金潤結婚以后,就跟著他回到了六堡鎮做生意,當時,金潤主要做茶葉生意。后來,打仗(指日軍侵華戰爭)越來越激烈,茶葉生意做不下去了,金潤就去(廣東)江門那邊販“故衣”(即舊衣服)回來賣。當時的交通很差,人們一般都是靠腿走路,出去能搭的只有船。我和金潤就是坐船回六堡的,當時坐的是木帆船。

到了1943 年,有一次我跟金潤坐船去廣州販“故衣”,路上遇到了賊(這里指土匪)。當時日本仔(指日軍)只占領了城市,還管不到鄉下,鄉下到處都是土匪流寇。我們坐的拖船一路順水(指沿西江順流而下)要去廣州,入夜就停在岸邊休息。到了半夜,兵反賊亂。土匪們趁夜色悄悄劃船靠過來,上船后控制了我們全船人,然后一個一個地搜身,把所有值錢的東西都刮到了他們的賊船上。我和金潤隨身帶的錢財全部都被搶了,幸虧還保得住一條性命。 |